Sortir du cercle vicieux du décrochage industriel

S’il y a une part de (mal)chance dans la recherche médicale, on peut y voir aussi le symptôme de la désindustrialisation accélérée qui touche l’Hexagone. L’industrie manufacturière ne représentait plus que 11 % du PIB en 2019 contre 16 % en moyenne dans l’Union européenne, 19 % en Suisse, ou 22 % en Allemagne.

Un problème longtemps sous-estimé

Pendant longtemps, cette désindustrialisation n’a pas semblé problématique. On pensait que les services pourraient avantageusement se substituer à l’industrie, et même qu’une France sans usine pourrait prospérer. Le PDG d’Alcatel, Serge Tchuruk, avait ainsi déclaré en 2001 : "Alcatel doit devenir une entreprise sans usines." Et ce d’autant que nos multinationales sont très compétitives à l’international. En 2019, on trouvait ainsi 31 entreprises françaises dans le classement Fortune des 500 plus grandes entreprises mondiales, contre 29 allemandes et 19 britanniques.

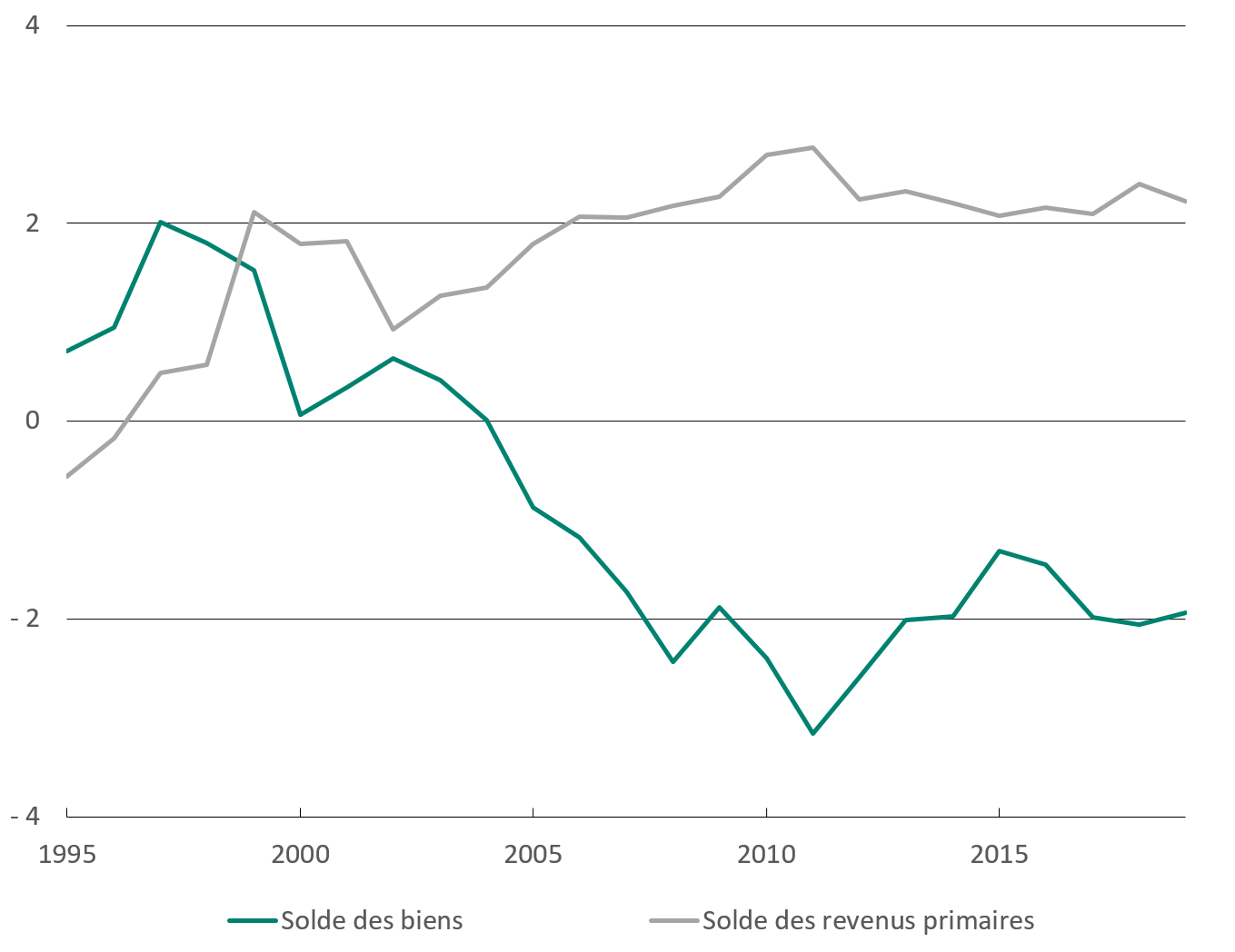

Ce succès des entreprises françaises à l’international a permis de relativiser les grosses difficultés du commerce extérieur, et plus précisément la dégradation quasi continue du solde manufacturier depuis 1997 (de + 0,3 % du PIB à - 2 % du PIB en 2019). Un phénomène d’autant plus inquiétant que des déficits manufacturiers persistants entraînent presque mécaniquement une accélération de la désindustrialisation : lorsque le déficit augmente, la production de biens diminue car elle est remplacée par des importations (Geerolf et Grjebine, 2020a).

Alors comment expliquer une telle dégradation du commerce extérieur français ?

Le néo-mercantilisme allemand

L’environnement macroéconomique a joué un grand rôle, notamment du fait de politiques divergentes avec notre principal partenaire commercial. L’Allemagne mène en effet depuis le début des années 2000 une politique néo-mercantiliste de compression de la demande interne (via notamment de fortes hausses d’impôts sur les classes moyennes) qui a conduit à une compression de ses importations et à une hausse de ses exportations.

L’effet sur les exportations provient à la fois de la réduction de l’inflation (favorable à la compétitivité) que la compression de la demande engendre, et d’un mécanisme "d’évacuation des surplus domestiques" (décrit par Adam Smith dans la Richesse des nations) qui consiste pour les entreprises à compenser la baisse de leurs ventes sur leur marché intérieur par une recherche active de débouchés à l’extérieur (voir Geerolf et Grjebine, 2020b). Cette stratégie a notamment été suivie par Volkswagen, qui a compensé la baisse de ses ventes en Allemagne par des exportations sur des marchés dynamiques.

Une telle politique non coopérative n’a pu fonctionner que parce que les partenaires commerciaux de la République fédérale soutenaient en parallèle leur demande et ont ainsi servi de débouchés aux produits allemands qui ne pouvaient être écoulés sur le marché local. C’est notamment le cas de la France, qui a mené une politique beaucoup plus favorable à la demande, indispensable pour soutenir l’activité, mais qui a creusé le déficit extérieur du pays – la différence de politiques macroéconomiques des deux côtés du Rhin aboutissant à une évolution divergente des coûts salariaux unitaires entre les deux pays.

L’investissement à l’étranger en substitut aux exportations

Ce qui explique notamment pourquoi, plutôt que d’exporter depuis la France, les entreprises françaises se sont développées en s’appuyant sur des investissements à l’étranger.

On aurait pu imaginer un modèle vertueux où les investissements à l’étranger auraient été complémentaires de la production sur le sol national, les entreprises tirant profit des chaînes de valeur pour renforcer l’appareil productif national. C’est ce qui s’est produit en Allemagne où les entreprises qui investissent le plus à l’étranger sont, le plus souvent aussi, celles qui exportent le plus. Les entreprises allemandes ont ainsi davantage conservé les usines d’assemblage sur le territoire national.

En France, c’est l’inverse qui s’est produit : au lieu de faire jouer une telle complémentarité, les multinationales ont substitué des investissements à l’étranger aux exportations. Le secteur automobile est emblématique de cette évolution. Alors qu’il générait jusqu’au début des années 2000 des excédents importants qui soutenaient le commerce extérieur français, ce secteur est devenu déficitaire en 2008, et ce déficit a même atteint 15 milliards d’euros en 2019. En 2000, on produisait en France près de 13 % de la production automobile européenne, depuis, cette part s’est effondrée à 6 % en 2016, d’après l’Insee.

Renault et PSA ont en particulier fortement réduit leur activité d’assemblage en France en délocalisant largement leur production : la production sur le sol français de véhicules légers a par exemple baissé de 30 % entre 1997 et 2016, selon un rapport de l’Assemblée nationale, alors que la production mondiale de ces deux groupes pour ces véhicules bondissait de plus de 60 %.

Source : FMI.

On a évoqué le rôle des politiques macroéconomiques dans ces choix divergents de localisation des activités de production. Il faut aussi mettre en avant l’importance des différences d’organisation et de gouvernance des multinationales des deux côtés du Rhin, et notamment la plus forte représentation des salariés dans les conseils d’administration allemands (une force qui les a incités à maintenir la production en Allemagne) et l’éloignement en France des centres de décision par rapport aux sites de production (qui au contraire a pu favoriser les délocalisations) (Vicard, 2020).

Une spirale de désindustrialisation

La substitution qui s’est opérée en France est loin d’être neutre, car les revenus tirés de la production à l’étranger n’apportent pas du tout à l’économie française les mêmes bénéfices que les exportations (Jean et Vicard, 2020), notamment en matière d’emplois. Et ce d’autant que les revenus tirés des investissements à l’étranger n’ont pas été avant tout utilisés pour renforcer l’appareil productif et développer des emplois sur le sol français. Il en a découlé une désindustrialisation aux conséquences dramatiques, à la fois pour les salariés subissant les fermetures de sites et pour les territoires durablement affectés.

Au-delà du secteur industriel lui-même, cette désindustrialisation affecte la recherche en France et le processus d’innovation. L’industrie est en moyenne beaucoup plus intensive en recherche et développement (R&D) que les services. Elle concentrait, en 2018, plus de 70 % de la dépense intérieure de recherche et développement des entreprises. Et l’éloignement des activités de production est un frein important au processus d’innovation. Il existe en effet des complémentarités très fortes entre la production manufacturière et la R&D qui favorisent l’innovation. En fragilisant l’appareil productif, on réduit les capacités d’innovation.

Les pays qui maintiennent une base industrielle importante profitent ainsi d’un cercle vertueux où les synergies sur le sol national favorisent l’innovation, le maintien des compétences et in fine la préservation d’une industrie forte. Ceux qui étaient les plus industrialisés en 2000 le sont encore vingt ans après et accumulent de forts excédents courants : la part de l’industrie manufacturières dans le PIB n’a ainsi quasiment pas bougé en Corée du Sud (29 % en 2000 et 2019), au Japon (de 22 % à 21 %), en Suisse (stable à 19 %) ou en Allemagne (de 23 % à 22 %).

À l’inverse, les pays avec une base industrielle plus fragile, comme la France, peuvent être entraînés dans une spirale où l’innovation devient de plus en plus difficile à mesure que cette base se réduit, et où les pertes de savoir-faire et de compétences risquent de s’accélérer, rendant d’autant plus difficile une stratégie de réindustrialisation. L’annonce récente que Citroën produirait son nouveau modèle haut de gamme en Chine – une voiture qui serait vendue en Chine mais aussi exportée vers l’Europe – est symptomatique de cette tendance.

Cette situation est potentiellement très problématique pour le futur de l’économie française : l’industrie et plus généralement les secteurs exposés à la concurrence internationale sont indispensables pour avoir une « monnaie d’échange » permettant d’acheter les biens importés (et notamment les matières premières ou le pétrole qui ne peuvent être produits localement). Ce sont donc des vecteurs de revenus pour tout le territoire qui permettent d’irriguer les autres secteurs d’activité : le développement d’un secteur domestique abrité (travaillant à satisfaire la demande locale) est ainsi dépendant de la capacité du secteur exposé à capter des revenus de l’extérieur.

Le tourisme peut jouer ce rôle de « base économique », mais cela n’est pas forcément un modèle enviable pour la France, surtout dans le contexte actuel.

Que faire ?

Alors que faire ? Les relocalisations sont nécessaires pour des activités stratégiques, mais leur nombre risque d’être trop limité pour espérer véritablement un retournement de tendance. Il est par exemple difficile de faire revenir des usines automobiles parties dans des pays à bas coûts comme la Turquie ou le Maroc. Plutôt que de relocaliser l’activité en France, il paraît plus essentiel de maintenir l’activité industrielle existante, et surtout de développer de nouvelles filières.

Une telle stratégie de réindustrialisation doit reposer sur deux jambes. Il faut, d’une part, un environnement macroéconomique favorable, notamment dans une période de sortie de crise : cela passe par un rééquilibrage durable de la demande au sein de la zone euro pour soulager les exportateurs français et stopper l’hémorragie industrielle (pour un chiffrage des mesures nécessaires à un tel rééquilibrage, voir Geerolf et Grjebine, 2020b). À ce titre, une politique de réindustrialisation au niveau européen ne sera pas suffisante si l’Allemagne poursuit une politique non coopérative au sein de la zone euro.

Cela nécessite d’autre part le retour de politiques industrielles ambitieuses, ce qui implique de la part de la puissance publique une réflexion sur les orientations stratégiques, l’évolution de l’industrie ne pouvant être abandonnée aux seules forces du marché.

L’indispensable transition écologique en offre l’occasion – par exemple avec la localisation en France de la nouvelle filière automobile électrique. La Corée du Sud pourrait servir de modèle avec une part importante de son PIB consacrée à la recherche (4,5 %) et des plans nationaux massifs qui ont permis d’allouer des moyens considérables et d’organiser une coopération fructueuse entre les acteurs publics et privés, en s’appuyant notamment sur la commande publique.

Cela suppose des choix stratégiques et des paris sur les technologies disruptives de demain, risques dont seule la puissance publique peut assumer le coût. L’opération « Warp Speed » lancée en mars 2020 par les États-Unis pour développer un vaccin contre la Covid-19 en offre une bonne illustration : financement public massif, pari sur des projets à technologie nouvelle de l’ARN messager, et prise de relais par la commande publique.

Lien direct sur l'article initialement paru dans Alternatives Economiques