Ankara-Téhéran-Moscou, axe énergétique et géopolitique

Parmi les sept plus grandes économies émergentes (le groupe des EM7), la Turquie connaît une dépendance énergétique record et croissante, malgré la relative sobriété de sa consommation. Cela tient à la croissance soutenue de son économie et à la pauvreté endémique de ses ressources énergétiques propres.

L’analyse de sa consommation par sources d’énergie et pays fournisseurs révèle les enjeux géostratégiques de cette dépendance dans la région eurasienne.

Le gaz naturel fait jeu égal avec le pétrole et le gaz

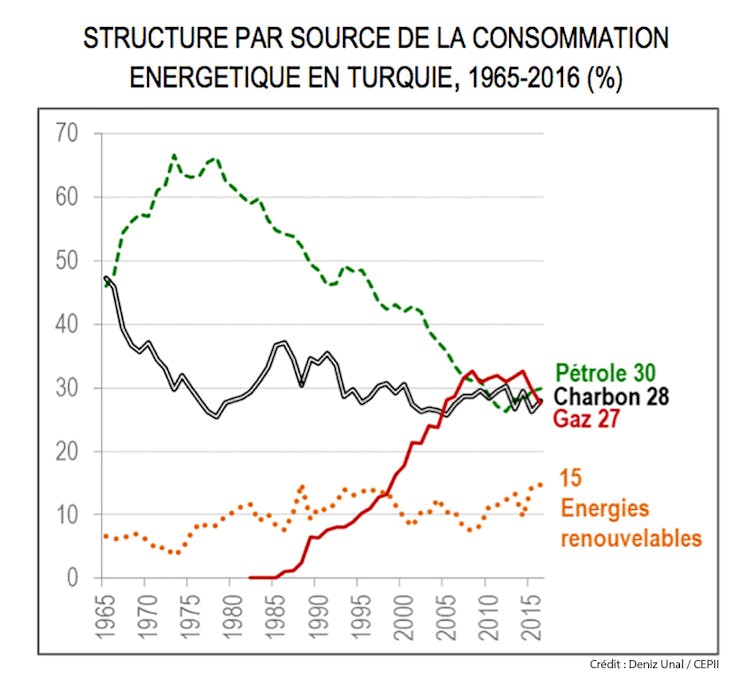

En 1965, le charbon et le pétrole représentaient respectivement 47 et 46 % des sources d’énergie consommées en Turquie (voir le graphique ci-dessous), le solde (7 %) provenant des énergies renouvelables, presque exclusivement d’origine hydraulique.

Rapidement, la part du pétrole s’est faite très prépondérante, représentant 67 % en 1973. Mais les deux chocs pétroliers des années 1970 ont conduit le pays à optimiser ses ressources propres, à savoir l’énergie hydraulique et, surtout, le charbon, alors massivement utilisé pour le chauffage urbain. D’où une forte pollution de l’air dans les villes au début des années 1980 qui, alliée à une forte augmentation des besoins énergétiques, a motivé le recours au gaz naturel, moyennant l’installation progressive d’infrastructures de distribution.

Aujourd’hui, 71 des 81 provinces turques sont desservies par le réseau gazier et cette source d’énergie fait pratiquement jeu égal avec le charbon et le pétrole : respectivement 27, 28 et 30 % de la consommation nationale ; l’hydraulique et les autres énergies renouvelables (éolienne, photovoltaïque, etc.), dont la production a décollé ces dernières années, constituent les 15 % restant.

Dépendance accrue vis-à-vis de Moscou et Téhéran

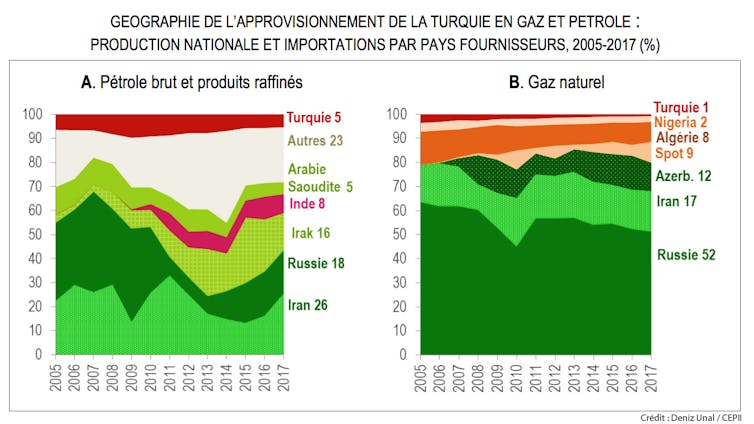

La production énergétique nationale – qui se répartit à parité entre énergies renouvelables et combustibles fossiles (charbon, pour l’essentiel) –, ne couvre qu’un quart des besoins. Le pays importe la quasi-totalité du pétrole et du gaz qu’il consomme. Seuls 5 % du pétrole brûlé en Turquie y sont produits (voir la partie A du graphique ci-dessous).

Durant la période 2005-2017, pour laquelle l’Autorité nationale de régulation du marché de l’énergie (EPDK) détaille les approvisionnements, la Turquie s’est fournie auprès de 68 pays et, principalement, en 2017, auprès de l’Iran (26 %), de la Russie (18 %), de l’Irak (16 %), de l’Inde (8 %) et de l’Arabie saoudite (5 %), soit 77 % au total pour ces cinq pays.

En matière gazière, la Turquie ne pourvoit qu’à 1 % de ses besoins qui sont couverts par des importations issues d’un nombre très réduit de pays (voir la partie B du graphique ci-dessous). En 2017, 80 % sont provenues, via des gazoducs et en vertu de contrats de fourniture portant sur plusieurs décennies, de la Russie (52 %), de l’Iran (17 %) et de l’Azerbaïdjan (12 %).

La Turquie, dans le cadre aussi de contrats à long terme, achète encore du gaz naturel liquéfié (GNL), acheminé par des méthaniers, à l’Algérie (8 %) et au Nigéria (2 %). Elle se fournit enfin sur le marché spot, autrement dit au comptant et à court terme, auprès de quelques fournisseurs (9 % dont 3 % auprès du Qatar).

La Turquie a une forte dépendance à l’égard de la Russie et de l’Iran, ses principaux fournisseurs de gaz et de pétrole. Lesquels ont partie liée avec elle en raison de sa situation stratégique, au carrefour de gazoducs et d’oléoducs entre l’Eurasie et le Moyen-Orient vers l’Europe.

Une situation que, dans son ambition de devenir une plate-forme clé de la distribution de gaz et de pétrole, Ankara s’applique à conforter avec ses deux grands voisins, en particulier la Russie, qui y voient des avantages, tant économiques que géopolitiques. En sorte qu’on aboutit à une imbrication croissante des économies des trois pays.

Des enjeux qui dépassent la Turquie

Les détroits du Bosphore et des Dardanelles, par où transitent des cohortes de tankers depuis la mer Noire jusqu’à la Méditerranée via la mer de Marmara, sont parmi les plus exposés aux catastrophes maritimes. Afin de réduire leur encombrement mais aussi de mieux satisfaire ses besoins énergétiques et de s’imposer comme un axe majeur entre l’Orient et l’Occident, la Turquie a favorisé des projets d’oléoducs et de gazoducs traversant et desservant son territoire.

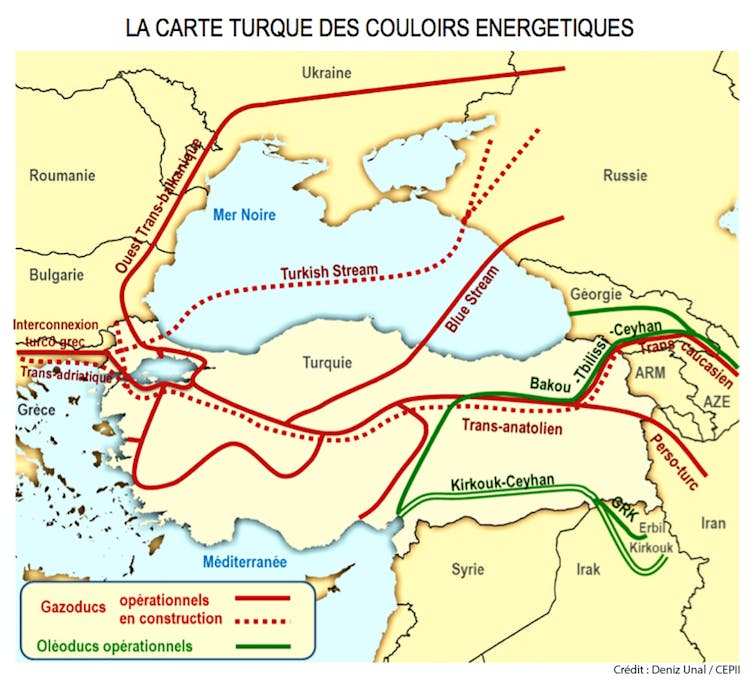

Ces équipements impliquent des firmes multinationales qui construisent et gèrent les couloirs et agissent le plus souvent en fonction de la politique étrangère de leurs pays d’origine à l’instar du groupe russe Gazprom. Et certains de ces projets, comme le gazoduc South Stream ont été abandonnés pour des raisons géopolitiques. La carte ci-dessous (réalisée à partir des données 2017 de l’ETKB et l’AIEA) montre les couloirs opérationnels ou en cours de construction.

Trois oléoducs principaux desservent le port turc de Ceyhan, situé sur la Méditerranée : celui qui, depuis Bakou et Tbilissi, achemine le pétrole brut d’Azerbaïdjan (ainsi, parfois, que du Kazakhstan et du Turkménistan) et le double couloir par lequel, depuis Kirkouk, transite du pétrole irakien.

Ce double couloir – le premier est en service depuis 1976, le second depuis 1987 – n’est plus complètement opérationnel : il a subi l’usure du temps et de nombreux attentats. La Turquie a alors conclu, en 2014, un accord avec le gouvernement régional du Kurdistan irakien (GRK) pour acheminer chez elle du pétrole de Kirkouk par un tronçon construit à cet effet. Puis est survenue la reprise de contrôle du Kurdistan irakien par Bagdad, suite au référendum de septembre 2017 sur l’indépendance de cette région.

Depuis, les approvisionnements de la Turquie via les champs pétrolifères du nord de l’Irak ont sensiblement diminué. Le gouvernement de Bagdad a lancé des appels d’offres visant la construction d’un nouvel oléoduc jusqu’à la frontière turque, tout en envisageant de faire raffiner le pétrole de Kirkouk en Iran. La situation s’est encore compliquée depuis que le groupe russe Rosneft a signé, en octobre dernier, un contrat d’exploitation de cinq gisements de pétrole avec le GRK. En tout état de cause, la Turquie doit désormais tenir compte, en Irak, des stratégies russes et iraniennes.

Les gazoducs de transit international sont plus nombreux que les oléoducs sur le territoire turc. À l’est, ils sont deux à acheminer le gaz vers la Turquie depuis la mer Caspienne : le Trans-caucasien depuis l’Azerbaïdjan (qui dessert au passage la Géorgie) et un gazoduc depuis l’Iran.

Un autre couloir issu d’Azerbaïdjan, le Trans-anatolien (TANAP), est en construction pour desservir aussi bien la Turquie que l’Europe via une extension transadriatique. Au nord, la Russie alimente la Turquie (son deuxième marché pour le gaz après l’Allemagne) via le Blue Stream qui traverse la mer Noire. Elle le fait aussi à l’ouest via le couloir Ukraine-Moldavie-Roumanie-Bulgarie (Ouest transbalkanique).

Ce couloir sera bientôt remplacé par le Turkish Stream en cours de construction. Il s’agit d’une décision stratégique pour la Russie ; elle permet de contourner le territoire de l’Ukraine et les règles de concurrence que la Commission européenne voulait lui imposer pour la construction, désormais abandonnée, du couloir South Stream.

Les enjeux stratégiques au Moyen-Orient et en Eurasie ont conduit à une alliance entre la Russie, l’Iran et la Turquie qui est particulièrement manifeste sur le plan énergétique.

![]() L’alliance de la Turquie avec son puissant voisin russe – ou sa dépendance à son égard – s’approfondit avec la construction, qui vient de démarrer, de la première centrale nucléaire du pays par le groupe Rosatom à Akkuyu, sur les bords de la Méditerranée, où Moscou renforce ainsi sa présence.

L’alliance de la Turquie avec son puissant voisin russe – ou sa dépendance à son égard – s’approfondit avec la construction, qui vient de démarrer, de la première centrale nucléaire du pays par le groupe Rosatom à Akkuyu, sur les bords de la Méditerranée, où Moscou renforce ainsi sa présence.

La version originale de cet article a été publiée sur The Conversation.